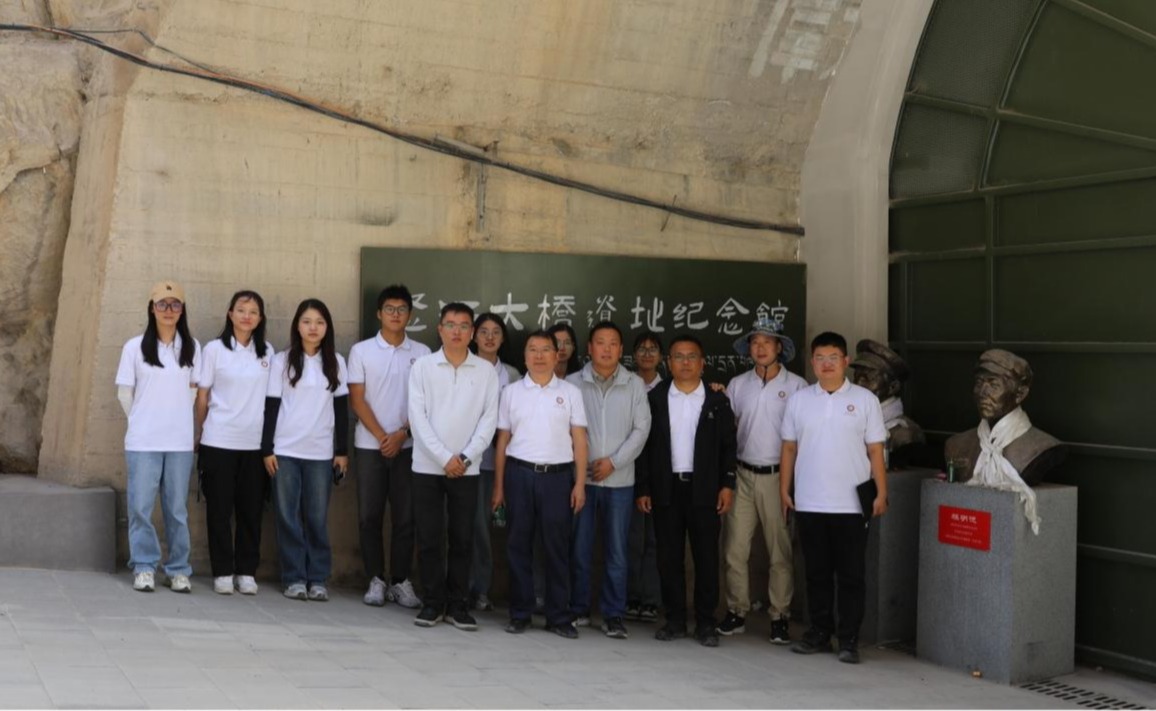

为进一步加强理想信念教育,厚植家国情怀,传承“两路”精神,7月2日,重庆交通大学“两路·一梦”青年寻访暨暑期“三下乡”社会实践团怀揣着对历史的敬畏,踏上了怒江大桥寻访之旅。

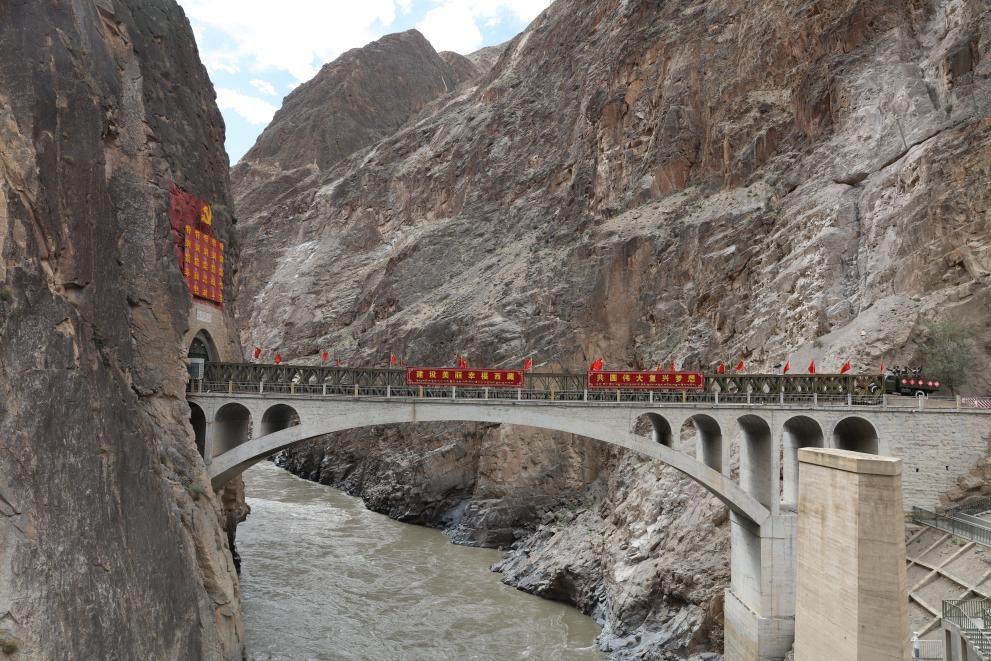

作为川藏公路的“咽喉要道”,怒江大桥见证着70年来天堑变通途的壮阔史诗:第一代贝雷桥建于1953年,筑路部队4次强渡雨季怒江,以牺牲10名战士的代价连接两岸绝壁;1972年通车的第二代混凝土拱桥历经2013年加固改造,

深绿色的钢架满是岁月痕迹,如一位历经沧桑的老人,稳重坚毅;2018年通车的第三代大桥全长165米,银白色的流线型桥身在阳光下闪耀,与旧桥墩并肩而立,宛如历史与时代的对话,宽阔的多车道桥面车流不息,为当地发展注入活力。从旧桥到新桥,外观与结构的变迁,生动展现了交通的发展与科技的进步,见证了70多年来,西藏地区在祖国怀抱中的繁荣与发展。

在纪念馆内,师生们久久驻足。象征民族团结的哈达,诉说着筑路官兵与藏族同胞的深厚情谊;展现筑路军民在绝壁上打钢钎、架梯爆破的油画,定格无畏瞬间;还有那张记录了筑路工人在悬崖边用竹筐吊着作业的黑白照片,成为“两路”精神的永恒见证;在怒江大桥的模型前,师生们驻足观摩,深入了解其设计与功能的变迁,仿佛看到了一代代筑路人在怒江两岸挥洒汗水、攻坚克难的场景……这些展品,共同构成了“两路”精神的物质载体,生动诠释了筑路英雄们不畏艰难,用热血捍卫祖国统一、民族团结,在“生命禁区”创造奇迹。

在怒江大桥前,实践团拍摄了行走的思政课。主讲人张华妙站在桥中央,背后是巍峨的峡谷与奔腾的怒江,深情讲述先辈们在艰苦条件下,用钢钎、铁锤和麻绳在悬崖上开凿桥墩基础的英勇事迹。镜头前,主讲人坚定地说:“新时代,我们要以先辈为榜样,让‘两路’精神永放光芒!”同学们齐声回应,展现出新时代青年的担当。全景镜头下,人与桥、自然融为一体,象征着“两路”精神的传承与延续。

习近平总书记曾说:“建设美丽幸福西藏,共圆伟大复兴梦想”。走出博物馆,回首怒江大桥,它已不仅仅是一座交通设施,更是“两路”精神的不朽丰碑。站在新征程的起点上,重庆交通大学青年学子将牢记总书记嘱托,以“两路”精神为指引,争做新时代的筑路大军,在实现中华民族伟大复兴的征程中谱写更加绚丽的青春华章。